★★★記事執筆者のご紹介★★★

この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。

戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

現在は児童発達支援などの障がい者福祉事業を運営しています。ただ支援をするのに専門知識があるスタッフが必要なお子様がいて支援体制の構築に悩んでいますす。

人件費も増えて経営状態も気になります。何か活用できる加算などありますでしょうか?

かなり重度のお子様や行動に関して制約があるお子様に対して支援できる体制があれば取得できる「個別サポート加算」があります。

特徴的なのはこの「個別サポート加算」が虐待等の保護を必要とするお子様に対する支援にも適用される点です。

この記事では事業者様の理解の一助になるように「個別サポート加算」に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。

- 「個別サポート加算」の取得基準がわかります

- 「個別サポート加算」を取得する時の注意点がわかります

- 「個別サポート加算」の疑問や不安が解消される

目次

- 1 個別サポート加算の「条件」とは?

- 2 個別サポート加算の「注意点」は?

- 3 よくある質問

- 3.1

- 3.2 加算(II)を算定するための連携先機関との協議の記録は様式がありますか?

- 3.3 加算の(II)を算定するための連携先機関との協議の記録はメモでもいいですか?

- 3.4 加算の(II)を算定する際に医師との連携にあたって注意する点はありますか?

- 3.5 加算の(II)の算定はどのくらいの期間できますか?

- 3.6 加算の(II)を算定する際に個別支援計画へ保護者が同意しなかった場合でも算定できますか?

- 3.7 加算(II)を算定する際の医師との連携は主治医でないといかませんか?

- 3.8 個別サポート加算の(I)と(II)を同時に算定することはできますか?

- 3.9 加算の(II)を算定する際に保護者からの同意がない場合は受け入れ拒否ができますか?

- 4 まとめ

個別サポート加算の「条件」とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスで個別にサポートを必要とするお子様に支援を行った場合は 「個別サポート加算」を活用することができます。

※類型によっては事前に自治体に加算の届出を出す必要があります。

<個別サポート加算とは?>

著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合に加算されるものです

<まず確認すること!>

利用者さんの受給者証を確認してみて、個別サポート加算が算定できるという表記があるかどうか確認してみてください。

| (類型) | (対象者) | (加算単位) |

| I型 | ケアニーズの高い障害児に対する支援 | 120単位/日(児発) 90単位/日(放デイ) 120単位/日(放デイ) |

| II型 | 要保護・要支援児童に対する支援 | 150単位/日(児発放デイ) |

| III型 | 不登校児童に対する支援 | 70単位/日(放デイ) |

※令和6年度報酬改定の変更点

・単位が上がりました

・放デイのみIII型が作られました

「個別サポート加算」は重度のお子様や要保護のお子様に対する支援に適用できるとわかりました。

ただ「個別サポート加算」を取得するには、どのように加算の対象となる要支援や重度のお子様を見極めれば良いのでしょうか?

「個別サポート加算」を適正に算定するためには、支援対象となるお子様が加算に該当するかどうかを的確に判断する必要があります。

特徴的なのは虐待など要保護を必要とするお子様へのサポートにも加算が適用できる点です。

以下では具体的な例を示しつつ「個別サポート加算」についてわかりやすく説明いたします。

個別サポート加算(I)のポイント

児童発達支援で算定できる「個別サポート加算」(I)は、重症心身障害児や著しく重度の障害児(1級2級の身体障害手帳/療育手帳で最重度/1級の精神障害手帳)に対する支援により算定することができます(※重心型の事業所では算定できません)。

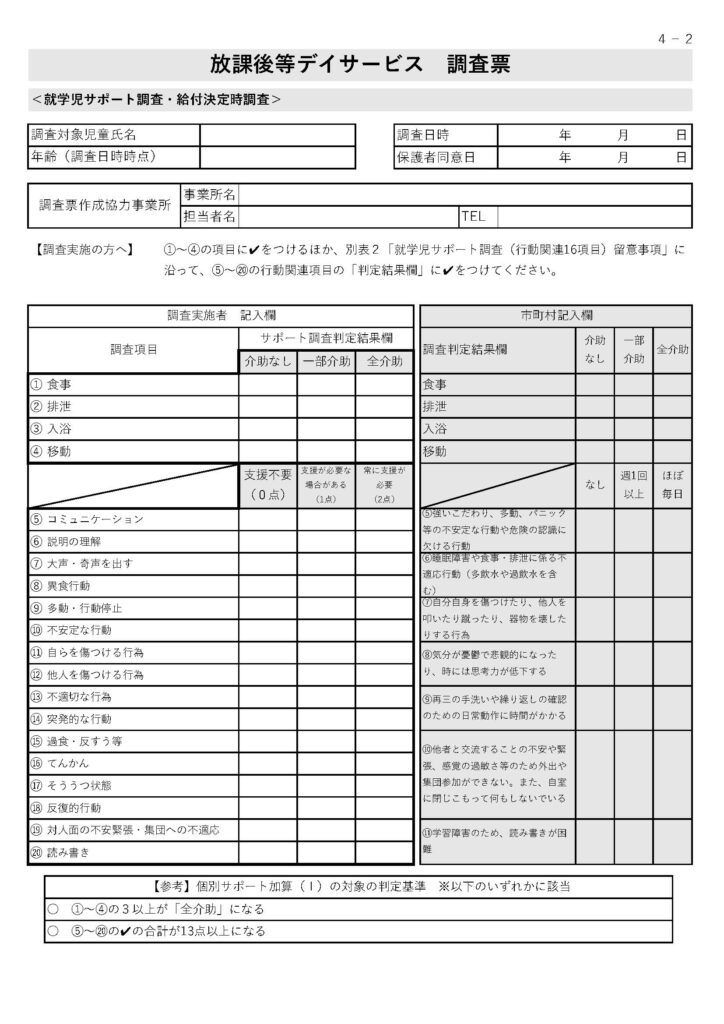

放課後等デイサービスで算定できる「個別サポート加算」(I)は、重症心身障害児やケアニーズの高い児童(就学児サポート表13点以上)、また著しく重度の障害児(食事入浴移動排泄の3つが全介助)に対する支援により算定することができます(※重心型の事業所では算定できません)。

※児発「個別サポート加算」(I)について

・「重度かどうか」の診断より、手帳の交付を受けていることが条件になります。

・著しく重度の障害児に対する支援は自動的に120単位になります

※放デイ「個別サポート加算」(I)について

・重度の障害児に対する支援は90単位ですが、強度行動障害基礎研修修了者を配置して支援をすると120単位になります(ただし「強度行動障害児支援加算」は算定できません)。

☝️「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.2問7」参照

・単なる重度障害児に対する個別サポート(I)90単位又は著しく重度障害児120単位は、「強度行動障害児支援加算」と合わせて請求できます

☝️「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&AVOL.2問7」参照

・基礎研修修了者配置の個別サポート(I)120単位は、配置した日のみ請求できます

・著しく重度の障害児に対する支援は自動的に120単位になります

「個別サポート加算」のIの算定は対象年齢に応じて、しっかりと重度と評価されるかどうかを確認することです。。

注意していただきたいのは、3歳を超えると判断基準が増えて、算定基準が厳格化することです。

ただ自治体によって独自の例外的な措置がある可能性があるのでご注意ください。

個別サポート加算(II)の連携の仕方について

「個別サポート加算」(II)を算定するには、対象者である虐待を受けた児童をサポートする際に「児童相談所等の公的機関/こども家庭センター/地域協議会/医師との適切な連絡体制」を作る必要があります。

| (番号) | (連携体制) |

| 1 | 要保護の必要性や支援状況を共有 |

| 2 | 要保護の必要性や支援状況を踏まえて児童発達支援計画を作成 |

| 3 | 市町村からの照会に対して要保護の必要性や支援状況を報告 |

<「個別サポート加算」(II)の注意点について>

・連絡共有は6ヶ月に1度の頻度で必要

・連絡共有の必要性と内容を個別支援計画に位置付ける

・「関係期間連携加算」(III)は算定しない

「個別サポート加算」(II)を算定するには、家庭との関わりや心理的に不安な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要になります。

そのために関係機関との協議は必須です。注意点はこうした関係機関との協議は年に1回以上行う必要があり、協議の記録を文書で保存しなければならない点です。

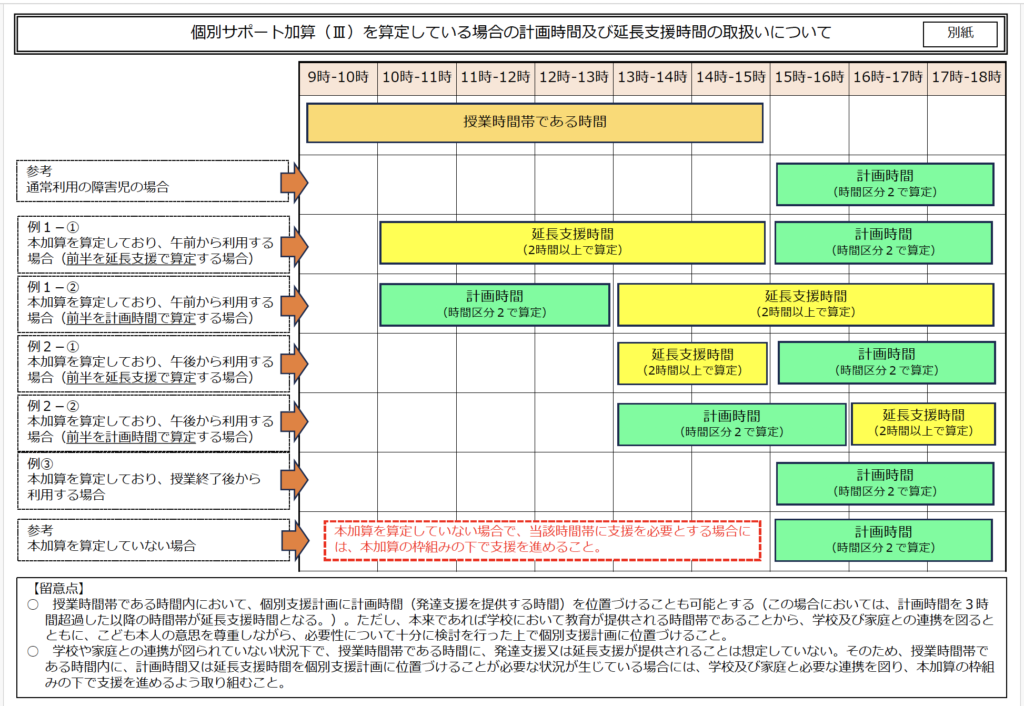

個別サポート加算(III)の条件とは(放デイのみ)

令和6年度の報酬改定により、放課後等デイサービスのみ「個別サポート加算」(III)が新設され、学校には通えなくても放デイには通える不登校障害児に対して、学校や家庭と連携をって支援すれば加算報酬がもらえるようになりました(※受給者証に印字まではされません)。

<「個別サポート加算」(III)の取得ポイントについて>

・保護者の同意を得た上で学校と連携を取り個別支援計画に位置付ける

→学校と連携して作成してください。

→学校との連絡共有で「関係機関連携加算」(I)(II)は算定しない

・学校との連絡共有は月に1度以上

→不登校の状態について確認し、加算の算定継続の可否を検討します。

・保護者への相談援助は月に1度以上(訪問、対面、オンライン)

→家族への相談援助で「家族支援加算」(I)は算定しない

・基本報酬の提供時間は、授業時間帯でも設定することが可能になります

・延長支援加算の提供時間は、授業時間帯でも設定することが可能になります

※加算の対象である「不登校児童」かどうかの判断とは

・心理的/情緒的/身体的/社会的要因背景により登校しない、もしくは登校できない状況にあること

・長期的/継続的/断続的に欠席している障害児

・ただし病気や経済的な理由による者は除きます

事業所が保護者の同意を得た上で学校と情報共有をして判断いたします

<実務上の課題:学校との連携>

・学校側の協力がなければ個別サポート加算(III)は算定できません。

・学校と連携して個別支援計画を作成するという条件は、担当者会議に学校関係者の出席が想定されますが、時間的に難しいことが多いです。

・月1回以上の情報共有は、学校側が加算の趣旨を理解していないと動いてくれません。

・月1回以上の情報共有で時間を確保することも、多忙な学校側では難しくなります

「個別サポート加算」(III)は、不登校になった原因を分析し、学業の停滞も防ぎつつ必要な個別支援を行うことを評価するために設立されました。

それゆえに学校機関との連携や保護者への相談援助は月1回以上であり、連絡支援内容と日時を正確に記録しておく必要があります。その他にも類似する内容の家族支援加算など同時に算定しないようご注意ください。

※令和6年4月の既存の児童と「個別サポート加算」(III)の関係について

・学校や家庭との連携を踏まえた個別支援計画は5月10日までに準備ください

・4月中は任意の様式で個別支援計画的な計画をご準備ください

・学校や家庭との月1回以上の相談援助は4月中から行なってください

注意:個別支援計画の中に位置づける

「個別サポート加算」を算定するには、細やかな配慮を必要とする児童を支援するために、どのように対応するかの計画を事前から立てておくことが望ましいです。

<個別支援計画における書き方>

・スタッフと連携してどのような手厚い支援を子供と家族に提供するか

・どれくらいの時間をかけて支援を行うか

・連続して利用を休まれた場合に利用の環境をどのように変えて対応するか

・利用を休まれた場合に誰と連携を取るか

<※個別支援計画の注意点>

・要支援を必要とする児童の現状を踏まえた個別支援計画に対して利用者の同意を得ておいてください

・個別支援計画における支援の実施状況がモニタリングの対象になるのでご確認ください

「個別サポート加算」の算定は重度の障害を持つ児童や要配慮が必要な児童に対してなされるのが適正であり、それには個別支援計画を作成する段階で支援方針を固めておく必要があります。

またスタッフの追加により支援体制も異なるので、お子様のご家族に同意を得てもらうことも大切です。

個別サポート加算の「注意点」は?

「個別サポート加算」を算定する上で気をつけたいのは、令和3年の報酬改定で成立した(II)の類型は保護者との関係で注意点があることです。

<保護者との関係上の留意点>

「自分の子供が要配慮や要支援に該当するかどうか」保護者が認識していないことがあることです。

「個別サポート加算」を算定するためには整合性が取れた個別支援計画を作成する必要があるとわかりましたが、その計画作成には保護者の同意が基本的に必要です。

仮に加算の(II)を算定したい場合は、要配慮の観点から支援することについて、どのように保護者の同意を得ればいいでしょうか?

「個別サポート加算」の(II)は虐待児などを想定しているため、保護者との関係や同意を求める事項については注意を要します。

もし自分の子供が要支援と認識できない場合は、加算の算定にあたって事業所側とトラブルになる可能性があります。

それゆえに個別サポート加算の(II)は特に運営にあたって注意すべき点があるので解説いたします。

保護者から同意を求める事項

「個別サポート加算」を算定するには個別支援計画を作成する必要があり、それには保護者の同意を得る必要があります。それでは要支援の児童への計画において保護者からどの事項で同意を得られればいいでしょうか?

| (番号) | (同意事項) | (留意点) |

| 1 | 課題や支援内容 | 事業所が一義的に把握/判断しても構わない |

| 2 | 連携先との情報共有 | 拒否された場合は自治体に連絡する。 |

<加算(II)の対象となる事例>

・措置入所していた児童が家庭に戻る時に支援が望ましいと自治体が判断したケース

・事業所が要支援と判断し自治体に情報提供して支援するケース

・事業所が要支援と判断し医師と連携して支援するケース

事業所側が児童の養育環境や実情を理解しないまま保護者に同意を求めるとトラブルになるケースがあります。

保護者との認識の共有が難しいという場合は、まず保護者に寄り添い相談援助をして信頼関係を築きましょう。

よくある質問

加算(II)を算定するための連携先機関との協議の記録は様式がありますか?

答:様式はありません。要配慮のお子様によって必要支援が異なるからです。ただ個別支援計画との整合性にはご注意ください。

加算の(II)を算定するための連携先機関との協議の記録はメモでもいいですか?

答:口頭でのやりとりをメモして保管しておくだけでは認められません。

加算の(II)を算定する際に医師との連携にあたって注意する点はありますか?

答:医師が保護者や児童に治療等を行うことの必要性について文章で残しておいてください。

加算の(II)の算定はどのくらいの期間できますか?

答:連携先機関と連携して支援を行う必要性がある間は算定できます。ただし個別支援計画を見直す際に必要性の再検討も行ってください。

加算の(II)を算定する際に個別支援計画へ保護者が同意しなかった場合でも算定できますか?

答:算定できません。

加算(II)を算定する際の医師との連携は主治医でないといかませんか?

答:主治医である必要はありません。

個別サポート加算の(I)と(II)を同時に算定することはできますか?

答:同時に算定することも可能です。

加算の(II)を算定する際に保護者からの同意がない場合は受け入れ拒否ができますか?

答:できません。

まとめ

「個別サポート加算」についてイマイチ分からない部分もあったので納得することができました。ありがとうございます。

特に加算の対象に当たる児童かどうかの判断には慎重になりたいと思います。。

「個別サポート加算」は児童への手厚い支援を前提としながらスタッフの配置条件がない点がポイントです。

そして「児童指導員等加配加算」や「専門的支援加算」などと組み合わせて取得することができる点も魅力的です。

ただ「個別サポート加算」の(II)の類型を取得する際は保護者との関係性についてご注意ください。

戸根行政書士事務所からのお知らせ

※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧

1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)

2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)

3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)

<スタッフ配置のパターンを解説>

・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本

・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?

・【必見】児童系多機能型の人員配置について

・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について

<常勤換算について>

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで

・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

<スタッフ配置に関する加算>

・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説

・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説

・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説

・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説

<配慮を必要とする児童支援の加算>

・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説

・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説

・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説

・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説

・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説

<監査指導のトラブルにならないための対策>

・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説

・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説

・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など

・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説

・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK

・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント

・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<実地指導のための対策>

・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説

・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説

<処遇改善加算を適正に取得する>

・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説

・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり

・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>

・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説

・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス

<年度ごとの義務化への対応>

・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案

・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説