目次

【まず初めに】就労継続支援A型の基本を徹底解説!

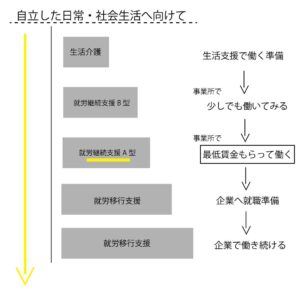

就労継続支援A型は、利用対象者(※65歳未満)が自立した日常生活・社会生活を営みことができるよう、雇用契約を結んで就労の機会を提供して知識・能力の向上の為の必要な訓練を行います。

主治医の許可を得て利用者とは雇用契約を結び、最終的には就労移行支援や一般就労を目指します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 1.最低定員が10名なので小さい物件でも開業可能 | 1.定款が社会福祉事業の専業でないといけない |

| 2.最低賃金が保証されているので求人が容易である | 2.雇用するので最低賃金を払わないといけない |

| 3.雇用するので雇用調整等の補助金が使える | 3.利用者に年齢制限がある |

| 4.雇用が前提なので仕事供給者が依頼しやすい | 4.雇用するので利用者の管理が大変 |

| 5.就Bより基本報酬単位が高い | 5.就Bより生産活動の商業管理の事務負担が大きい |

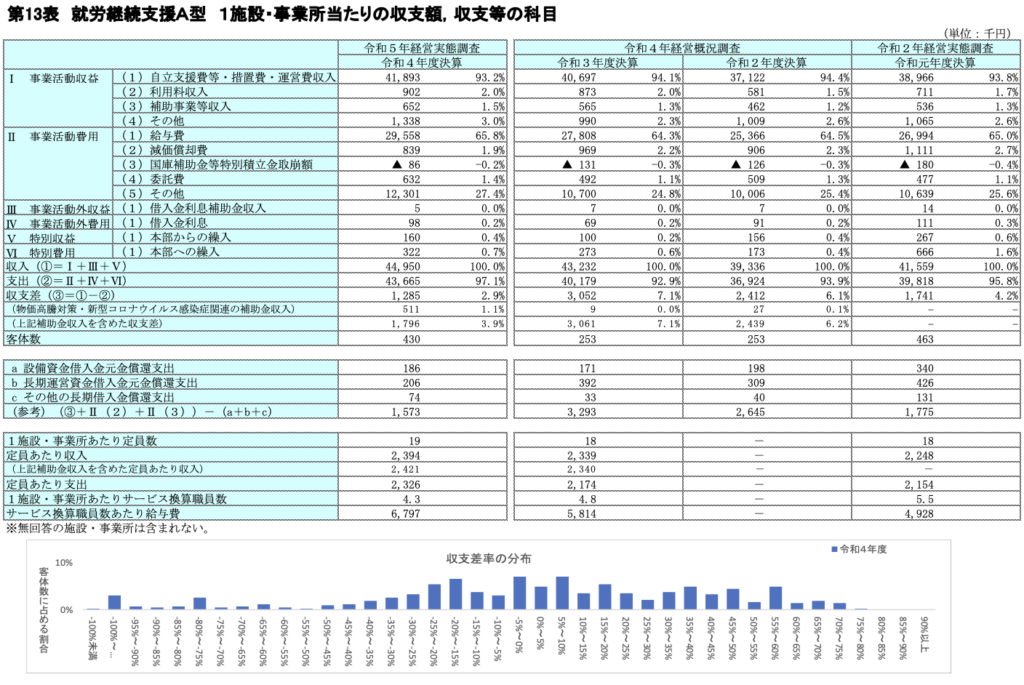

(令和5年版)就Aの収益の構造:就Aは儲かる!?

令和5年度調査の就労継続支援A型の収支モデルは、1年間の売上が約4,495万円で支出は4,366万円、その結果収支差は+129万円という現状になっております。

<就Aの収支構造のポイント>

・モデルの収支差は2.9%で、モデル定員は19人になります

・定員1人あたりの収支差は6万8千円です

・全事業所の客体数が一番多い収支差率は5%から10%です

・ただし約41%の事業所は赤字です

まず注目すべきは令和2年度の調査と比較して収支差が4.2→2.9%と悪化していることです。

しかし事業所全体の動向を見ると、赤字の事業所が令和2年度から35→41%と増えていることに注意いたしましょう。

客体数が多い収支差率も低くなっており、稼いでいる事業所と体力のない事業所との差が大きくなっていることが大事なポイントです。

【確認】就A経営の注意点

<就労継続支援A型を経営する際の注意点>

・利用者さんの生産活動による収益から利用者さんへの賃金を支払いましょう

・収益率の低い仕事を選ばないと、国保連の給付から賃金を支払えばトラブルになります

・利用者さんは雇用契約を結ぶ労働者なので、就業規則等の労務管理は徹底しましょう

・利用者さんは雇用契約を結ぶ労働者なので、源泉徴収等の税務管理は徹底しましょう

<就労継続支援A型の経営の難しさの声>

「年々、最低賃金が上昇するので利用者給与も上がり、月単位で数百万円の出費で事業継続が厳しい」

「少人数だと高単価の仕事ができるが就A支援の収益が上がらず、他方で大人数支援だと就A収益は上がるが高単価の仕事ができない」

「生産活動会計が赤字になり指定取り消しを自治体から示唆される」

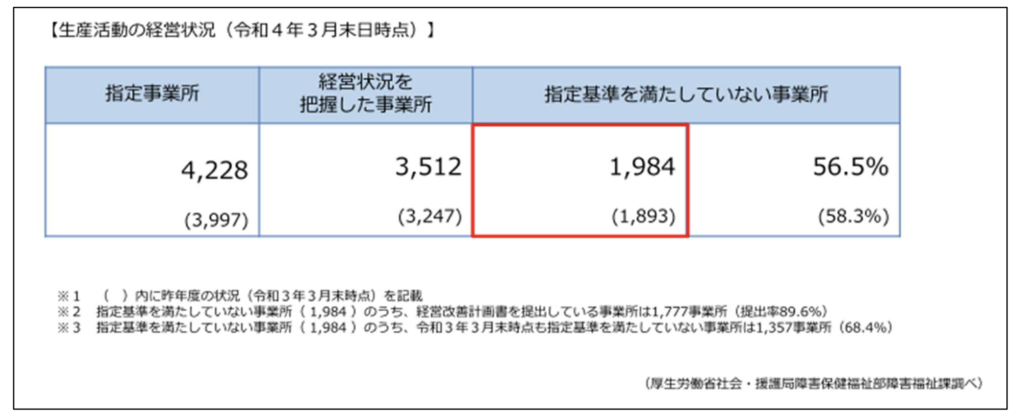

【ピンチ】就Aの生産活動会計が赤字なると大変!

<就労継続支援A型の生産活動が赤字の注意点>

・原則として就労継続支援A型の利用者さんの生産活動による売上が賃金支払い等を上回る必要があります

・しかし実態として約56.9%の事業所が売上<賃金等の支払で赤字です

・加えてそのうち2年連続で赤字の事業所が68.4%もあります

・赤字が連続して続くと指定取り消しも視野に入ってくるのでご注意ください

【設立】就労継続支援A型の指定申請条件とは?

スタッフを集めて適正に配置する

| 職種 | 配置数 | 常勤要件 | (備考) |

| 1.管理者 | 1名以上 | 無し | 利用者60人に1人 |

| 2.サービス管理責任者 | 1名以上 | アリ | 利用者60人に1人 |

| 3.生活支援員 | 1名以上 | アリ(↓がアリなら無し) | 利用者10or7.5人に1人 |

| 4.職業支援員 | 1名以上 | アリ(↑がアリなら無し) | 利用者10or7.5人に1人 |

※「1.管理者」と「2.サービス管理責任者」の兼務が可能なのです。ただし自治体によっては兼務の管理職の最低勤務時間が決められているのでご注意ください。

※ 「3.生活支援員」は個別支援計画にもとづいて、日常生活上の支援を行い、また利用者さんへの支援の企画や実施、それに家族及び地域社会の各種相談に関することに従事いたします(無資格でも大丈夫です)。

※ 「4.職業支援員」は個別支援計画にもとづいて、作業訓練における各個人の課題を見極め、作業スキルの向上と取得に関することに従事します(無資格でも大丈夫です)。

サービス管理責任者について

サービス管理責任者は、利用者さんに対する支援の方向性を定め、支援計画を作成する最重要なポジションです。

ただサビ管の要件を満たす条件は複雑で、もしサビ管資格なしに事業所を運営すると自治体とトラブルになります。最悪の場合、報酬の返金になってしまいます。

<サビ管雇用で気になるポイント>

・【注意】みなしサービス管理責任者とは?条件や注意点も解説

・【注意】実務経験証明書が入手できない時はどうすればいいの?

・【注意】実務経験証明書の発行依頼のポイントとは?

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【要点】「実務経験証明書」を取得する工夫とは?

・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!

・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?

・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?

常勤換算と利用者数の計算

利用者数に応じてスタッフの配置基準は変わり、常勤換算という特殊な計算式でその配置基準を満たすように勤務体制を作る必要があります。

ただ常勤換算と利用者数の計算は複雑で、もし不適切な勤務体制で事業所を運営すると自治体とトラブルになります。最悪の場合、報酬の返金になってしまいます。

<常勤換算について>

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで

・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>

・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説

・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明

・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

設備基準を満たしていること

| (種類) | 要件 |

| 1.訓練作業室 | 訓練・作業に支障なく必要な器具等を備える広さ |

| 2.相談室 | 室内の話が漏れないために間仕切り等を設ける |

| 3.洗面所・トイレ | 利用者の特性に応じたもの |

| 4.その他 | 多目的室など運営に必要な設備 |

※「1.訓練作業室」は自治体によって1人あたり最低限の広さを求めるところがあります。

※「1.訓練作業室」または「2.相談室」に関して採光や換気の最低基準を要求されることもあります。

<開業物件を選ぶ注意点>

・【注意】用途変更の注意点とは?200㎡未満の施設面積ポイント解説

法人格があること

| (種類) | メリット | デメリット |

| 1.株式会社 | ・出資者を募りやすい ・最低1人で設立可能 ・利益の分配の仕組みがわかりやすい ・会社から給与として経費を受け取ることができる | ・設立必須費用が高い ・税金の負担が多い ・決算広告の義務がある ・社会保険への加入が義務 |

| 2.一般社団法人(非営利) | ・非収益事業は法人税がかからない ・設立書類が比較的容易 ・設立費用が安い ・他者を共同経営に参加させやすい | ・理事は常に3人以上 ・解散時に財産を分配できない ・会計が複雑 |

| 3.NPO法人 | ・基本的に法人税がかからない ・設立時費用がかからない ・非営利事業への気持ちを形にしやすい | ・設立に気持ちを共有する10人もの数を集めなければならない ・行政による書類作成の指導により、設立に時間がかかる ・1年に1度の行政への報告義務あり、定期的に不備がないか監査される |

| 4.社会福祉法人 | ・施設設備に一定額の補助あり ・税制の優遇がある ・職員に国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度がある | ・設立にて「役員」と「資産」の要件が厳しい ・経費経常の規制がある |

| 5.合同会社 | ・設立費用が安い ・社員が有限責任 ・決算の報告義務がない | ・事業継承が難しい ・出資者が業務執行権を持つ ・事業収入の使途に規制がある |

※就労継続支援A型の場合、専ら社会福祉事業だけをするという規定が必要になります。規定がなければ、「定款を変更する」/「新しく法人を設立する」必要があります。

【経営】就労継続支援A型の運営のポイント解説

就労への移行を促進する

就労継続支援A型の最近の動向は、一般就労に移行した事業所を高く評価する傾向にあり、今後も継続するでしょう。

高賃金でスコア(※基本報酬単位を決定する点数)を高くすることを目標としつつ、就労移行に関する加算を確実に取得していくことがポイントです。

<賃金を上げる工夫>

・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明

・【注目】「施設外支援」とは?算定要件やオススメ活用法を解説

・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり

・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり

・【オススメ】「就労定着支援」事業を活用しよう!収益アップのメリット

・【注意】就労定着支援の定着率の計算とは?年度ごとの算定方法を解説

・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!

労働環境を適正化する

就労継続支援A型は利用者を雇用するサービスなので、利用者の雇用管理を適正にしておくことが自治体とのトラブルにならないコツです。

また労務環境を整えれば、就Aのスコアも上がり基本報酬単位の増加により事業所の収益もアップします。

<利用者と就労の関係>

・【注意】就業規則と就A利用者の関係は?基本から注意点まで解説

・【特例】利用者と雇用契約を結ばない特例について!間違えないポイント解説

・【注意】「在宅時生活支援サービス加算」とは?

<生産活動の効果がある体制作り>

・【基本】賃金向上達成指導員配置加算とは?条件や注意点を分かりやすく解説

・【お勧め】従たる事業所の設置とは?オススメの活用方法を解説

・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

・【応用】定員超過と収益アップの注意点とは?

・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説

職場の環境を改善する

就労継続支援A型の事業所を事業拡大するには、スタッフに高い賃金を出したり管理業務を健全化したりする必要があります。

目先の利益ではなく自治体や利用者に信頼される体制づくりを始めから行うことが、事業を長く続けて大きくするポイントです。

<処遇改善加算を適正に取得する>

・【旧】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【旧】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

↓

・【新】令和6年度処遇改善加算、今から何をすべきか分かるポイントまとめ

・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説

・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり

・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>

・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策

・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

・【注意】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説

・【注意】就労支援事業会計の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理

・【注意】用途変更の注意点とは?200㎡未満の施設面積ポイント解説

・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?

・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!

・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?

・【注意】利用者の契約終了の注意点とは?解雇や助成金の関係解説

・【基本】特定求職者雇用開発助成金とは?受給するための注意点を解説

・【最新】就労継続支援A型から就労継続支援B型に移行する際の注意点とは

<実地指導対策>

・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

・実地指導、ここがチェックされる③!間違えやすいポイント解説

<年度ごとの義務化への対応>

・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案

・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで

・【令和6年義務】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで

・【令和6年度】「虐待防止措置未実施減算」とは?条件や対策を解説

基本報酬単位を上げる

令和3年度の報酬改定により就労継続支援A型の基本報酬単位は、前年度のスコアに基づき算定されるようになりました(※初年度もしくは次年度は80〜105点)。

毎日の支援の報酬単位を上げることは収益安定の大事なポイントです。

できる限りスコアが高くなるように、またミスをしてスコアが減らないように解説していきます。

<スコア表>

・【基本】スコア表(I)の解説!「労働時間」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(II)の解説!「生産活動」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(III)の解説!「多様な働き方」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(V)の解説!「地域連携活動」の要件と根拠資料は?

・【注意】自己評価未公表減算」とは?公表時の注意点を解説

・【令和6年度】スコアの得点維持と生産活動会計のポイント解説

<障害福祉事業は儲かるのか!?様々な統計データを解説>

・【令和5年】障害福祉事業の収支状況は?儲かるのか、どのサービスが好調か解説