★★★記事執筆者のご紹介★★★

この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。

戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

他事業種から児童発達支援など児童系の障がい福祉サービスを開業することになりました。

保護者の仕事の関係や学校の休暇等で営業時間外に対応することがあります。

そこで「延長支援加算」について気になっているのですが、詳しく教えてもらえるでしょうか?

児発や放デイは営業時間内に事業所を空けていて、その内のサービス提供時間内にサービスを提供するのが基本です。

ただし利用者が児童だと、体調や家庭環境、保護者の事情が理由となって営業時間外に対応することがしばしばあります。

そんな時に事業所様の支えになるのが「延長支援加算」です。

この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。

- 「延長支援加算」を算定するための要件がわかります

- 「延長支援加算」でいくらの報酬がもらえるかわかります

- 「延長支援加算」のおすすめの活用法がわかります

延長支援加算の要件とは?要件・注意点を徹底解説!

児童発達支援や放課後等デイサービスで、営業時間外に利用者のお子様にサービスを提供する際に「延長支援加算」を活用することができます。

<「延長支援加算」とは>

(NEW)基本報酬の「最長の時間区分(児発:5時間、放デイ:平日3時間・学校休業日5時間)」の支援に加えて、その支援の 前後に延長支援を行った場合に算定いたします。(令和5年度以前)運営規程に定められている営業時間(送迎時間を含まない)が8時間以上あり、営業時間の前後(=延長時間帯)において支援を行なった場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定する。

<令和6年度報酬改定のポイント>

・延長支援加算の単位数は変わりません

・「1時間未満の延長支援加算」は30分位以上の支援が必要になりました

・↑「1時間未満の延長支援加算」は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合にのみ算定できます

| (時間数) | 令和6年度 | 令和5年度以前 | 差異 |

| 1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | 92単位/日 | ±0 |

| 2時間以上 | 123単位/日 | 123単位/日 | ±0 |

| (延長30分以上1時間未満) | 61単位/日 | 61単位/日 | ±0 |

<「延長支援加算」算定のポイント1>

・(NEW)「最長の時間区分」を事前に個別支援計画に記載して算定していること(=誰でも延長支援加算を取れません)営業時間が8時間以上あること(※送迎時間は含まない)

・(NEW)2人以上の職員(1名は人員配置上必要な職員)が配置されていること1人以上の直接支援の職員が配置されていること

・延長時間によって報酬単位が変わること

・前月15日までに延長支援加算の体制届出書を提出すること(※利用者変更の都度必要)

<「延長支援加算算定のポイント2>

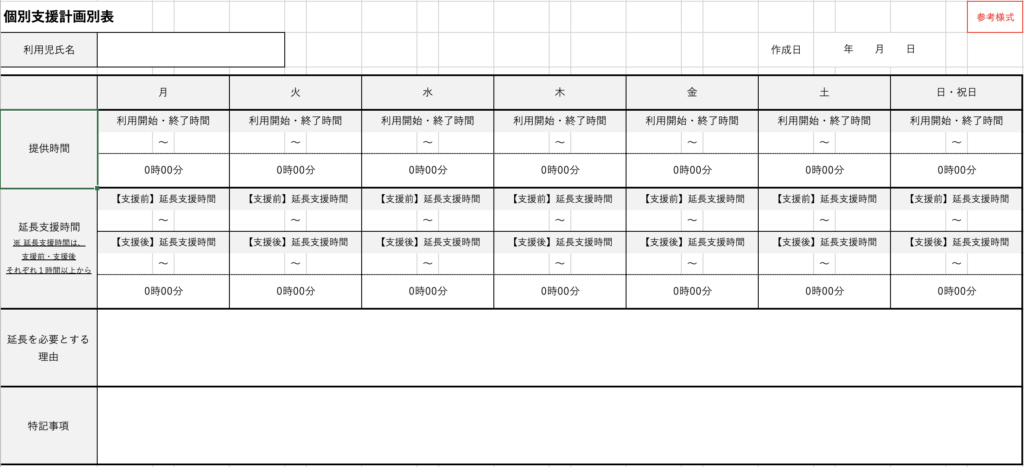

・別紙1−2に曜日ごとの延長支援時間(原則1時間以上)を設定する必要があります

・↑別紙1−2に設定した時間ごとに日毎に基本報酬単位を算定できます

・延長支援時間が計画より短くなった場合は「実利用時間(≠計画時間)」で請求いたします

・延長支援時間が原則1時間以上で、サービス提供前と後を足して1時間ではありません

・↑つまりサービス提供前後に延長支援をする場合はいずれも1時間以上である必要があります

・これらの計画がない状況で延長支援加算を算定する場合は理由の記載が必要です

令和6年度の報酬改定で「延長支援加算」は誰でも算定できるものではなくなったことに驚きました。

それではその「最長の時間区分」の利用者に対して支援を行うわけですが、人員の配置や記録などどうすればよろしいでしょうか?

基本報酬が「最長の時間区分」ではない場合、例えば2時間程度の支援時間の時は延長しても延長支援加算は取れないということです。

ご注意いただきたいのは、ただ「最長の時間区分」の利用者が「延長支援加算」を取得できるというわけではなく、こうした誤解ゆえに自治体とのトラブルが多いです。

「延長支援加算」を適正に算定するために、これから細かい要件をご説明して参ります。

(NEW)延長支援時間と請求単位を徹底解説

児童発達支援や放課後等デイサービスが「延長支援加算」を国保連請求する場合、その延長支援時間の時間数と請求単位の整合性をしっかりと確認することが大切です。

| (パターン) | (請求単位) | (備考) |

| 計画通りの支援 | 計画通りの時間 | 原則1時間以上 |

| 計画より短い時間の支援 | 実際利用時間 | 最低30分以上 |

| 計画より長い時間の支援 | 計画通りの時間 | 営業時間外でも可能 |

| 基本報酬のサービス提供時間(5h or 3h)が短縮 | 計画取りの時間 | 児童都合の短縮が条件 |

| サービス提供時間前の延長支援時に帰宅 | 請求できない | 欠席時対応加算を検討 |

| サービス提供時間前後に1時間ずつ支援 | 2時間以上の単位 | |

| 営業時間外の延長支援 | 計画通りの時間 | |

| 緊急時の延長支援 | 実際利用時間 | 緊急の支援が生じた理由を記録 |

<延長支援加算と請求時間の注意点>

・児童都合でサービス提供時間が、5時間又は3時間から短くなっても延長支援加算は請求できます

・そもそもサービス提供時間の支援が出来なかった場合は延長支援加算は算定できません

・営業時間外でも個別支援計画に記載すれば延長支援が可能で加算の請求もできます

・サービス提供時間前後の支援時間の合算は実際に応じた時間で可能です(※ただし最低30分以上)

「延長支援加算」は、営業時間外の支援にも算定することができますが、支援者2人は残業の可能性が高いので常勤配置の要件を確認しましょう。

「延長支援加算」が必要な時間数のサービス提供をしなくても、本人都合で短くなれば加算は算定できますが、殆どの場合は対象がサービス前の延長支援です。

「延長支援加算」をしっかり取得するにはサービス提供時間前の追加支援の体制を整えることが大切です。

(NEW)職員を2名以上配置する

児童発達支援や放課後等デイサービスが「延長加算」を取得するためには、基本報酬で設定した「最長の時間区分(児発:5時間、放デイ:平日3時間・学校休業日5時間)」を超えて、職員を1名ではなく2名以上配置してください。

<延長時に配置するスタッフの注意点>

・2名の内1名は、児童指導員/保育士/児童発達管理責任者(/看護師)の配置が必要になります配置するスタッフは児童指導員もしくは保育士の方に限られます。

※管理者や児童発達管理責任者を配置しては「延長加算」を取得できません。

・2名の内他の1名は加配職員等でも問題ありません

※医療的ケア児への延長支援加算の注意点

・看護職員等を1名以上配置させます(※医療機関との連携があれば雇用配置は無しでも大丈夫です)

・ただし延長時間全てに看護職員を配置する必要はありません

・常勤職員の残業時間で対応することが可能です

※重度心身障害児への延長支援加算の注意点

・2名以上の配置は適応されます

・ただし延長支援時間によって単位は変わりません

・8時間以上の営業時間が必要になります

「延長支援加算」のポイントは、延長時にはサービス提供時に必要とされる人員の量を配置する必要はなく、2名以上で問題ない点です。

注意点としては、直接支援の保育士は送迎に行っていて管理者が残り支援をしていることは不可であることが挙げられます。

送迎の時間帯になって「延長支援加算」を取るつもりならシフト管理をしっかり見直しましょう。

「最長の支援時間」外のサービス提供の実態がある

児童発達支援や放課後等デイサービスで「延長支援加算」を算定するときは、「最長の支援時間」外にサービス提供をしている実態があると記録に残しておきましょう。

<「最長の支援時間」外の支援の記録のポイント>

・支援者である2名の職員の名前

・支援を行なった時間帯

・支援を行なった内容

・保護者への対応

・児童の体調等

「延長支援加算」を適正に算定するために、何時から何時まで支援したのかは正確に記録しておきましょう。

請求の基準とした時間数と支援記録の時間数が相違した場合、実地指導の時にトラブルになるおそれがあるのでご注意ください。

長時間の事業所の滞在になると、児童の体調も変化するかもしれないので、児童の様子も記録をすることも忘れずにいてください。

※延長支援を行う場合の営業時間からサービス提供時間の間の扱いについて

延長支援は営業時間外に行いますが、開始前に預かる場合、営業時間とサービス提供時間の間に隙間が生じますが、この時間帯は子どもを目の届くところにおいておけば必ずしもサービス提供の実態は求められません。

| 8時 | 9時 | 9時半 | 10時 | 11時 |

| 延長支援 | 営業時間 | ? | サービス提供時間 | サービス提供時間 |

臨時的な対応であること

児童発達支援や放課後等デイサービスで「延長支援加算」を算定するとき、その延長支援はあくまでやむを得ないニーズがあって例外的な措置である必要があります。

<「例外的な措置である」ことの意味>

「延長支援加算」を毎日取得することは加算の趣旨から外れてしまいます。支援時間を見直して対処するように指導が入る可能性にご注意ください。

「延長支援加算」を度々取得して常態化していれば、運営規程を変更しない事業所の過失と判断されることもあるので注意致しましょう。

単に事業所側の都合で臨時的な対応でないとみなされた場合は自治体との間でトラブルになるのでご注意ください。

やむを得ない事由を障害児支援利用計画に記載

児童発達支援や放課後等デイサービスで「延長支援加算」を算定するとき、児童の障害児支援利用計画の中に延長支援をす「やむを得ない事由」を記しましょう。

※個別支援計画の中にも延長支援加算の必要性を書いておくと万全です。

※「障害児支援利用計画」とは

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために受給者証の発行を自治体に依頼する時に必要となる支援計画のことです。基本的には相談支援事業所が作成することになります。

<「やむを得ない事由」の具体例>

・保育園などを利用しても通所が必要

・保護者の就業によりお迎えに行けない

・他の手段によっても児童の受け入れができない

・自治体のサービスを利用しても児童の受け入れができない

「延長支援加算」を取得するには、延長支援をせざるを得ない状況を児童の障害児支援利用計画に記載する必要があります。

延長支援を行う頻度を予測し、児童の日中活動に加えて支援可能な内容を準備してサービス提供を行うことが求められます。

延長支援加算の活用法とは?放デイ児発の経営のポイント説明

「延長支援加算」は臨時的な対応として、障害児支援利用計画や個別支援計画にもしっかり記録して、人員も配置しないと取得できません。

<注意点>

「延長支援加算」を算定するには、障害児支援利用計画と共に役所に届出することが必要です。

「延長支援加算」の算定基準については理解することができました。

それでは事業所の経営の上で、どのような点に注意すれば効率よく「延長支援加算」を取得して事業が安定するでしょうか?

「延長支援加算」を効率よく取得するには、パターンごとの加算額や人件費のバランスを見ないといけません。

加算の報酬単位から計算して「延長支援加算」を行っても経営的に大丈夫かどうか判断する必要があります。

それでは「延長支援加算」の加算の給付額から説明して参ります。

3パターンの加算体系

「延長支援加算」は支援する時間数が3パターン想定されており、それぞれで報酬単位が異なってきます。

| (時間数) | 令和6年度 | 令和5年度以前 | 差異 |

| 1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | 92単位/日 | ±0 |

| 2時間以上 | 123単位/日 | 123単位/日 | ±0 |

| (延長30分以上1時間未満) | 61単位/日 | 61単位/日 | ±0 |

つまり1時間と2時間という単位が基準となって、時間数に応じて報酬単位が変わってきます。

それゆえに「延長支援加算」を取得する場合は、サービス提供記録に時間数を正確に記す工夫をしてください。

例:月に3回/夜40分/各2人

この例の場合だと「延長支援加算」で取得できるのは40分の延長支援なので報酬単位は61になります。

<給付額の計算方法>

61(加算単位)×10(地域単価)×2(人数)×3(回数)=3,660円

つまり1回あたり1,220円を受け取り、2人の子どもに対して40分の延長支援をするというわけです。

延長時間が伸びれば伸びるほど加算額は増えていきますが、最高でも123単位、つまり1,230円/1人になります。2人だと2,460円の加算額を受け取ることができます。

加算給付額=人件費?

「延長支援加算」を算定する上でのポイントはこの給付額1,220円は、その延長時に配置されるスタッフ1名の時給と殆ど変わらないと想定できる点です。

<「延長支援加算」の要点>

「延長支援加算」の給付は事業所への報酬ではなく、延長支援時に配置する人件費の補填に実質相当いたします。

それゆえに場合によっては、例えば40分の延長で1人の利用だった場合、基本的に赤字になることは覚悟しておいてください。。

「延長支援加算」を取得するかどうかの検討事項には人件費とのバランスで判断していただくのが基本になります。

その他の例1

条件:月に3回/夜40分/1人:月に3回/夜70分/1人

61(加算単位)×10(地域単価)×1(人数)×3(回数)+92(加算単位)×10(地域単価)×1(人数)×3(回数)=4590円

その他の例2

条件:月に3回/朝40分/1人:月に3回/夜70分/1人

61(加算単位)×10(地域単価)×1(人数)×3(回数)+93(加算単位)×10(地域単価)×1(人数)×3(回数)=4590円

延長支援加算の運営上の注意点!トラブルを事前に防ぐ秘訣

「延長支援加算」の要件と給付額を確認すると、この加算は延長時に配置する人員の人件費の補填と基本的に考えられることがわかります。

<「延長支援加算」のまとめ>

直接支援員をパートで雇用している場合、延長時にも支援してもらうことでその人件費を事業所が負担しなくて済むというわけです。

※「延長支援加算」を取得しても利益は基本的に上がりません。

「延長支援加算」の算定について誤解していたところもあり安心いたしました。

それでは「延長支援加算」を取得している事業所で、実地指導の時に注意する点など教えてもらえるでしょうか?

「延長支援加算」を取得する事業所で実施指導の時にトラブルになり指導されたという例をしばし聞きます。

これから「延長支援加算」を取得する注意点を説明して参りますので、参考にしていただければ幸いです。

労働環境への配慮

児童系の障がい福祉事業所で延長時のサービスを行う必要がある場合は、急な要請であることが度々であり、「延長支援加算」には労務管理がポイントになります。

<「延長支援加算」の労務管理のポイント>

・パートの直接支援員を配置する場合、延長時も勤務表に記し、労働条件通知書を確認して、必要なら時間外労働の賃金を払いましょう

・常勤スタッフであれ延長時に支援することで、他の業務に遅れをきたして通常の営業時間内に退勤することができなくなるかもしれません

時に延長時間帯の支援は、スタッフによって勤務外時間労働になる可能性もあります。

事業所のスタッフの労務管理に注意しつつ延長時も賃金を払って正式に配置していたことを証明できるようにしておきましょう。

サービス提供記録への明記

「延長支援加算」を請求するための延長時のサービス提供を行う場合、もちろんサービス提供記録を作成する必要があります。

<サービス提供記録の記載のポイント>

・延長支援をした時間数や人員名を記載する

・障害児支援利用計画や個別支援計画に則した支援を行う

・やむをえなく延長支援した理由を記載する

延長時間帯の支援にもサービス提供記録は必ず必要であり、「延長支援加算」を取得している場合は自治体にチェックされる可能性が高いです。

「やむをえなく延長した理由」の記載は特に忘れやすいので、必ず担当者が曖昧な表現でなく記載するようにいたしましょう。

延長支援加算のまとめ

「延長支援加算」の算定基準・活用法・注意点を詳しく理解することができました。ありがとうございます。

「延長支援加算」を利益を上げるためではなく、延長時も人員を配置して対応できる事業所の体制づくりのために利用しようと思います。

「延長支援加算」の取得で、やはり間違えやすいのが「やむをえない理由」がないのに取得するケースです。

また実施指導の時にトラブルにならないように労務管理やサービス提供記録はしっかりと整備致しましょう。

「延長支援加算」を利用して、利用者さんのご家族の緊急時の対応も行える信頼ある事業所になれば幸いです。

戸根行政書士事務所からのお知らせ

※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧

1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)

2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)

3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)

<スタッフ配置のパターンを解説>

・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本

・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?

・【必見】児童系多機能型の人員配置について

・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について

<常勤換算について>

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで

・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

<スタッフ配置に関する加算>

・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説

・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説

・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説

・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説

<配慮を必要とする児童支援の加算>

・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説

・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説

・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説

・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説

・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説

<監査指導のトラブルにならないための対策>

・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説

・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説

・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など

・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説

・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK

・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント

・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<実地指導のための対策>

・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説

・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説

<処遇改善加算を適正に取得する>

・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説

・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり

・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>

・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説

・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス

<年度ごとの義務化への対応>

・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案

・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説