障害福祉の事業所を経営しております。来月末でサービス管理責任者が辞任することになりました。

ただサービス管理責任者の経歴を見ていて大丈夫か不安になります。

最近、サービス管理責任者の「みなし配置」の存在を知ったのですが、みなしサビ管理の条件や注意点など教えてもらえるでしょうか?

平成31 年に障がい福祉系のサービス管理責任者の研修体制が見直され、新体制への移行期間において例外的な措置が取られることがあります。

その例外的な措置の一つが、「みなしサービス管理責任者」とされる体制です。

この記事では障害福祉の事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。

- みなしサービス管理責任者の条件がわかります

- みなしサービス管理責任者の注意点がわかります

- みなしサービス管理責任者の配置のよくある質問がわかります

<<このコラムは令和5年のサビ管ルールの変更に対応しておりません。詳しくは以下をご覧ください。>>

<令和5年サビ管の新ルールについて>

・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!

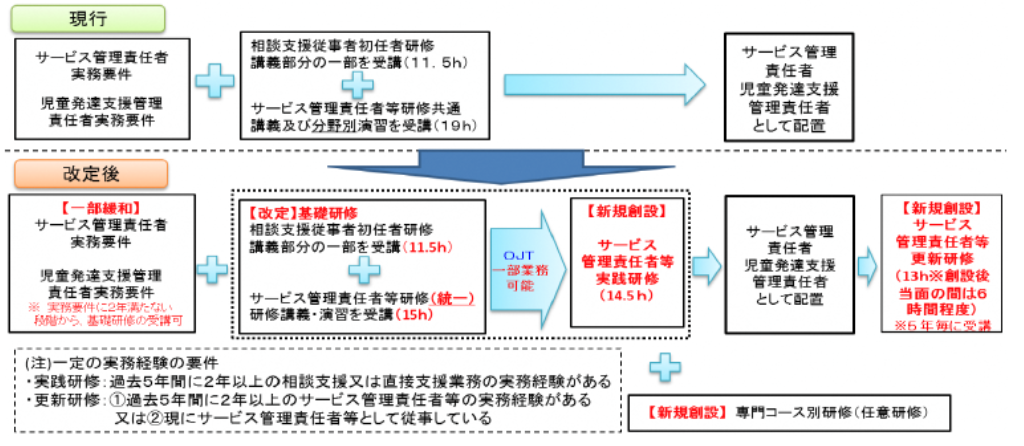

みなしサービス管理責任者とは?

サービス管理責任者とみなされる現行と改定後の研修体系は上記の図の通りです。

けれども一定の条件を満たせば、基礎研修の修了後3年間に限り実践研修を経ていなくても、例外的にサービス管理責任者とみなすことができます 。

以下では、そのみなしサービス管理責任者に該当する条件をご説明いたします。

基礎研修受講時点で実務要件を満たしている

まずみなしサービス責任者として該当するための大前提となるのが、基礎研修を受講する時点でサビ管に必要な実務経験を経ているかどうかです。

【実務経験】

相談支援業務:5年以上(※有資格者の場合は3年以上)

直接支援業務:8年以上

平成31年の研修規定見直しの際に、実務経験の基準の2年前から基礎研修を受講することができるようになりました。

けれども「みなしサービス管理責任者」になるためには、必要な実務経験を完全に満たしていないといけません。

<実務経験2年:いつから、いつまで?>

実践研修を受講するための実務経験2年間とは、基礎研修の終了日(※相談支援従業者初任者研修は受講済みの場合)から、受講する実践研修の開始前日までの期間で計算いたします。

令和1年〜令和3年の基礎研修の受講者

「みなしサービス管理責任者」になれるのは、令和1年から令和3年度の間に基礎研修を受けた者に限ります。

<基礎研修修了の年度の確認の注意点>

基礎研修の修了までに実務経験が基準以上かどうか確認してください。2年足らない場合も想定できて、その場合は令和1〜3年に基礎研修を終えていてもみなし配置ができません。

<「相談支援従事者初任者研修」の受講証明書にご注意ください!>

基礎研修の修了からの2年間のカウント開始時には必要な「相談支援従事者初任者研修」ですが、何度か法改正があり、場合によっては現段階で要求されている基準を過去の研修で満たせていない場合があります。

つまりみなしサービス管理責任者になるためには、基礎研修の修了日が令和1年から令和3年の間の日付になっている必要があります。

そうすると、いくら実務経験を満たしていても、この期間の基礎研修修了者でなければ、実践研修を受けないとサービス管理責任者になることはできません。

みなしサービス管理責任者を配置する注意点

平成31年に新設された実戦研修を受けていなくても、実務経験があり令和1〜3年度の基礎研修受講者は、3年間に限り「サービス管理責任者」とみなすことができます。

しかしこの「みなしサービス管理責任者」の制度は時限的で例外的な措置であるため、対象者を配置するには注意が必要です。

以下では、「みなしサービス管理責任者」を配置する時に気を付けるポイントを解説いたします。

基礎研修受講後の3年間

「サービス管理責任者」とみなすことができるのは、基礎研修受講後の3年間です (※つまり「サービス管理責任者」を配置してから3年後ではありません)。

<3年間の数え方について>

基礎研修の修了証明書に記載の年月日から数えて3年以内になります。月ごとや年度ごとではないのでご注意ください。

「みなしサービス管理責任者」に該当する方がいれば、基礎研修修了の証明書を確認し、年月日に注意しましょう。

もし基礎研修受講後の3年間が過ぎても、みなしサービス管理責任者を配置していれば、サビ管不在の減算になるのでご注意ください。

2年間の実務経験

みなしサービス管理責任者を配置した場合、2年間の実務経験の日数を正確に数えるように注意致しましょう。

<実務経験の職種について>

2年間の実務経験としてカウントできる職種は、障害福祉関係の直接支援または相談支援(※サービス管理責任者業務も含む)が該当します。必ずしもサービス管理責任者として2年間の経験が必要なわけではないのでご注意ください。

特に途中で退社と入社を繰り返している「みなしサービス管理責任者」には、基礎研修終了から履歴書に空白がないかお気をつけください。

よくある間違いは、仮に直接支援員として働いていた場合はその日数をカウントしてしまうことです。あくまでもサビ管の実務経験の合計が条件になります。

よくある質問

みなしサビ管として働いていて産休・育休となった場合に、3年間の経過措置が延長されるのでしょうか?

答:延長されません。

2年以上の実務経験とは、その期間中に休みなく働いていることを意味するのでしょうか?

答:2年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が 2 年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が 360 日以上であることを言います。

みなしサビ管を2人目のサビ管として配置した場合も、就労系だと60人まで担当できますか?

答:できます。

みなしサビ管を2人目のサビ管として配置する場合は、配置時間に基準はありますか?

答:2人目サビ管の配置時間の基準はなく、常勤や非常勤を問いません。

その他のサビ管の例外的な措置

1 平成18〜30年度に、サービス管理責任者研修のいずれかの分野を受講している方 は、令和5年度末までは継続して「サービス管理責任者」として業務に従事することができます

2 既にサービス管理責任者等を1名配置している場合は、基礎研修を修了した方を2人目のサービス管理責任者等として配置できます(実践研修受講前であっても個別支援計画の原案を作成できます)

3 やむを得ない事情によりサービス管理責任者が欠如した事業所においては、その後の1年間に限り、実務経験の要件を満たしている者が代理で配置できます。

戸根行政書士事務所からのお知らせ

<常勤換算について>

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで

・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>

・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説

・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明

・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

<事業所管理の健全化に努める>

・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策

・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説

・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理

・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?

・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?

・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!

<工賃上昇のための体制づくり>

・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明

・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり

・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり

・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!

<工賃支払いを適正に管理する>

・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説

<現状に応じた適切な事業所体制を作る>

・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは

・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説

<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>

・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり

・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり

<処遇改善加算を適正に取得する>

・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説

・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり

・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

<事業所管理の健全化に努める>

・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策

・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>

・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>

・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説