★★★記事執筆者のご紹介★★★

この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。

戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

就労継続支援A型を開業していて、「施設外就労」で売上を伸ばし、最低賃金を何とか利用者に支払えています。ただ令和7年3月31日に厚生労働省より最新のQandAが出て、「施設外就労」で報酬請求できないパターンが示されたと聞きました。

そこでお尋ねしたいのですが、最新のQandAで「施設外就労」の仕組みはどのように変わり、利用者に最賃を保証するために、どのような対策が必要でしょうか?

令和7年3月に発表された厚生労働省QandAで、「施設外就労」を実施していても、その報酬請求できないパターンと理由が明示されました。

定員と同数の利用者の施設外就労を実施できるので、逆を言えば報酬請求不可になると多額の返金リスクがあるということです。

この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

- 「施設外就労」を実施しても報酬請求できないパターンがわかります

- 「施設外就労」を安全に実施できる確認事項がわかります

- 「施設外就労」のR70331のQandAのポイントがわかります

目次

【重要:就A就B】施設外就労のスキームの注意点とは?最新QandAの対策を解説

就労継続支援A型や就労継続支援B型の事業所は、施設外就労の支援を実施することで経営を安定させていることが多いですが、令和7年3月31日付の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.8問1」にて、施設外就労と認可しないパターンが示され、該当すれば報酬請求できなくなりました。

<就労継続支援A型B型の「施設外就労」の基本>

・他社から委託を受けて、他社に利用者と行って施設外の支援を行います。

・視閲外就労の実施を運営規程に位置付けます

・施設外就労に連れて行く利用者数は定員数と同数です。

・施設外就労の利用者に対して、人員配置基準(10:1 or 7.5:1 or 6:1)に基づき従業員を配置します

・施設外就労実施時の本体事業所は、前年度平均利用者に対する人員配置基準の配置が必要です

・施設外就労実施時には本体事業所にサビ管と管理者の配置が必要です

・施設外就労に行く利用者の個別支援計画を更新して、施設外支援の内容と効果を記載します

・施設外先では就A就Bの従業員が指導します

・これら施設外就労の実施に関する業務委託契約書を、自社と委託先の他社で結びます

・その契約書に応じて業務完成の対価を委託者は自社に業務委託料を払います

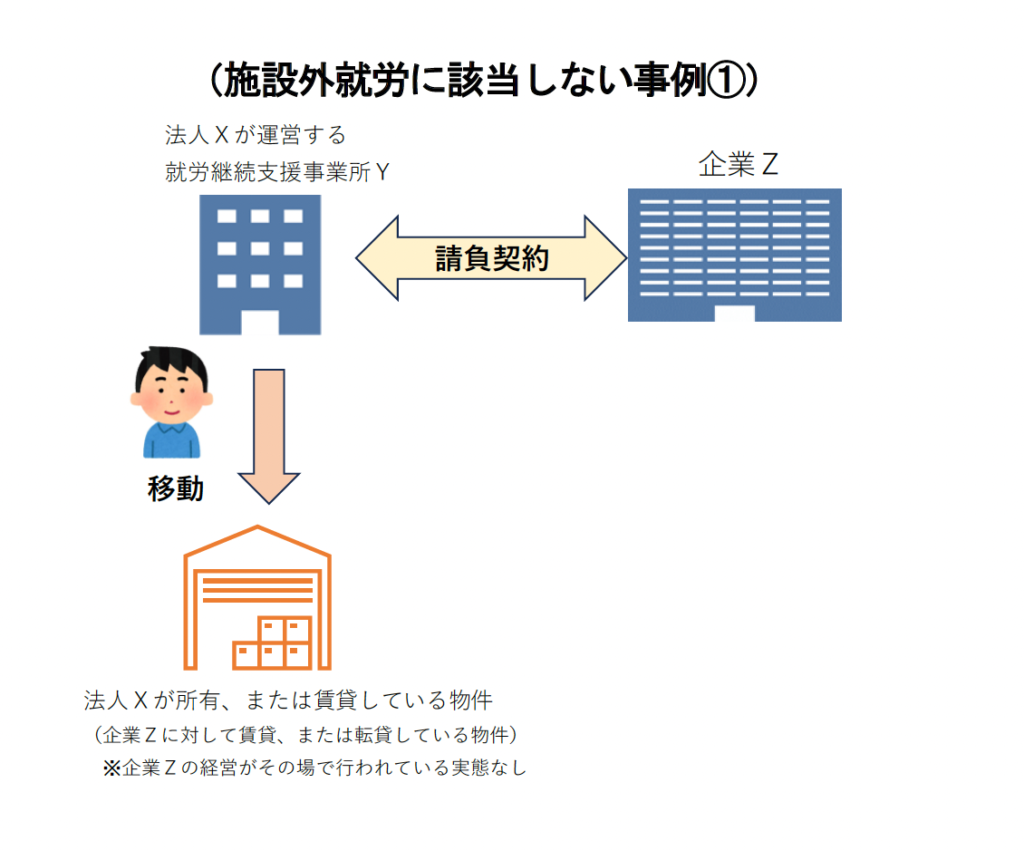

| 問1 | 法人Xが運営する就労継続支援事業所Yが、企業Zと請負契約を締結しており、法人Xが所有している建物(賃借している場合も含む。以下同じ。)を、企業Zに賃貸し(転貸している場合も含む。以下同じ。)、その場所で企業Zから請け負った作業を行う場合、施設外就労として基本報酬を算定することは可能か。 なお、当該建物には、企業Zの行う業務に必要な人員体制や業務設備がないなど、その場で企業Zの経営が行われている実態が確認できない状態にあるものとする。 |

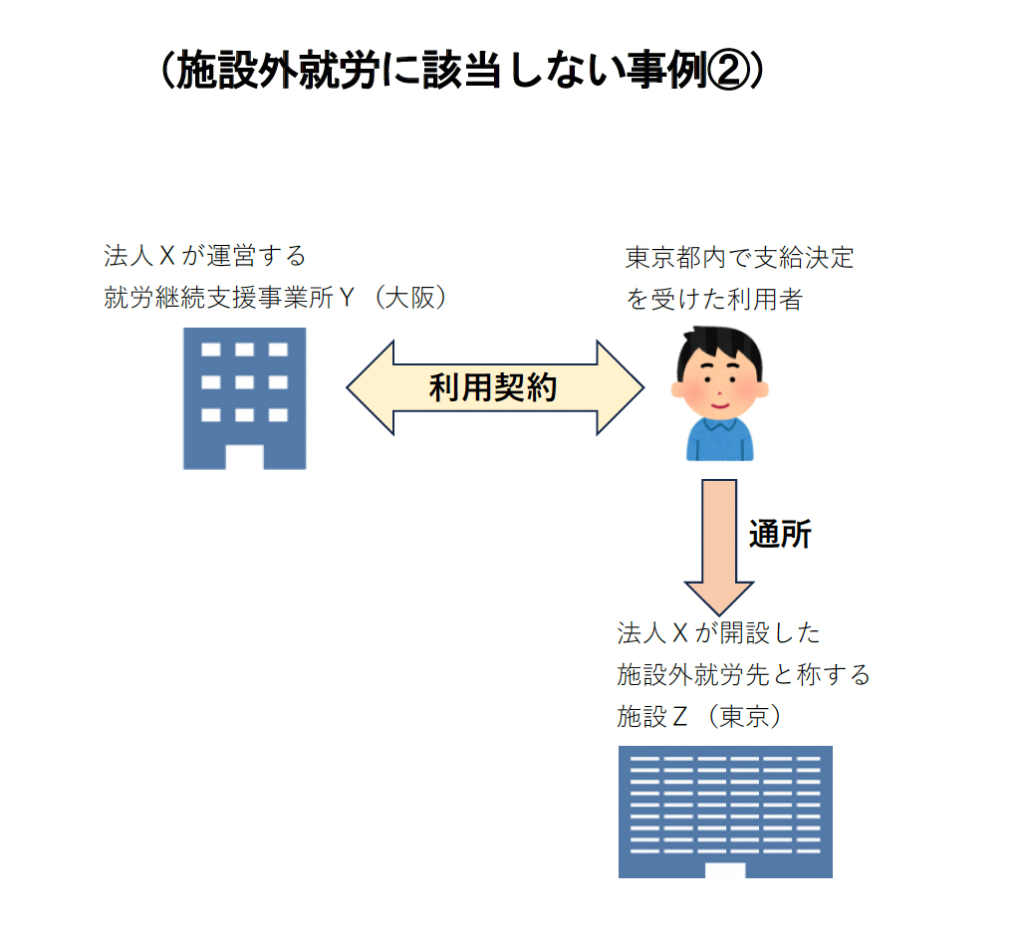

| 答 | ・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所において実施される施設外就労については、利用者の一般就労への移行や工賃・賃金の向上を図る上で有用であるとの観点から、一定の要件を満たした場合に限り、基本報酬を算定することとしている。 ・「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において、施設外就労は、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結し、当該企業内で行う支援と定義しており、原則、当該企業の実態がある場所において作業が行われるべきものである。 ・問のような、就労継続支援事業所Yを運営する法人Xが所有する建物を企業Zに賃貸し、その建物に事業所Yの支援員と利用者とが出向き、作業を行っている場合、形式上、企業Zから請け負った作業を行っていたとしても、施設外就労の要件を満たさないため、基本報酬を算定することはできない。(施設外就労に該当しない事例①) ・また、近年「施設外就労先」と称する施設Zを法人Xによって設置し、施設Zにおいて、法人Xが運営する事業所Yと利用契約を締結した利用者に作業を提供することをもって、施設外就労と呼ぶような事例も散見される。これは、指定障害福祉サービス事業所として指定を受けていない場所で生産活動を行っている可能性があり、本来、指定を受けて支援を提供するものであることから、指定障害福祉サービス事業とみなすことはできず、基本報酬を算定することはできない。(施設外就労に該当しない事例②) |

<施設外就労に該当しない事例①のポイント>

・委託者(Z)の会社の経済活動の実態がない場所で施設外就労を実施しても、報酬請求はできない

・つまり就労支援Yの会社Xの都合だけを考えた施設外就労は、形式上はクリアしても許可されません

・その例として「物件:就労支援Yの会社X所有、施設外先:Xから委託者Zが賃貸」や「物件:就労支援Yの会社Xが賃貸、施設外先:Xから委託者Zに転貸」が挙げられています

<施設外就労に該当しない事例②のポイント>

・就労支援Yの会社Xが委託者(Z)と契約を結ばず、Xの別施設(他府県)で施設外就労と称しても、報酬請求はできない

・つまり就労支援Yの指定を受けた都道府県以外で、同法人の施設外先を設定してリモート就労できません

・そもそも就労支援Yの施設外就労の、形式上の要件をクリアしていません

就労継続支援A型B型の施設外就労の最新の注意点についてわかりました。

ただ実際に委託者と契約して施設外就労を実施している場合、報酬請求の不可は避けたいので、どのような点に注意すれば良いでしょうか?

施設外就労の実施に関する最新のQandAで大切なポイントは、形式上は施設外就労の条件を満たしていても、実態がなければ「報酬請求不可」と明示された点です。

そのような「報酬請求不可」と見做されないようにするには、委託者の経営実態をしっかり確認したり措定したりすることです。

以下では、しっかりと施設外就労と見做されないことを回避するポイントをわかりやすく説明いたします。

ポイント:委託者乙の経営実態があると見做されるか否か

最新のQandAにより否定された、就労継続支援A型B型事業所の「施設外就労」は、その前提に「企業Zの行う業務に必要な人員体制や業務設備がない」という経営実態の不在があったので、その実態の確認の有無が必須になります。

<「施設外就労」の委託者の経営実態不在とは>

・「企業Zの行う業務に必要な人員体制や業務設備がない」がQandAの回答の前提にあります

・それゆえに不許可事例「物件:就労支援Yの会社X所有、施設外先:Xから委託者Zが賃貸」に該当するからと言って、直ちに施設外就労の報酬請求が否定されるわけではありません

・ただ別の事例「物件:就労支援Yの会社Xが賃貸、施設外先:Xから委託者Zに転貸」の場合は相当の説明が求められ難しいです

「施設外就労」に関する最新のQandAの規制は、提示された二つの事例に該当するか否かを判断するだけでは報酬算定不可のリスク回避にはなりません。

重要なのは、就労支援事業所の都合を優先して、経営実態を伴わない人工的な「施設外就労」のスキームか否かになります。

最新のQandAは図説でわかりやすいように、「施設外就労」不可のパターンを示していますが、そのパターンに該当しないだけで安心しないことが大切です。

今から出来ること:委託者の経営実態の確認

「施設外就労」を実施する就労継続支援A型B型は、どのような意図で実施しているか否かを問わず、委託者の経営実態を伴わないと見做されると「報酬算定不可」の可能性があるので、現在の委託者との関係性を見直す点検が必須になります。

| (番号) | (点検事項) | (チェックポイント) |

| 1 | 「なぜその場所で委託者が事業を行っているか説明できるか」 | ・設備や機材があるか ・スタッフの殆どがいるか ・許可等の住所はそこか ・本店登記はそこか |

| 2 | 「なぜその場所で委託者が委託する作業をしなければならないか、説明できるか」 | ・十分な作業スペースがあるか ・継続的な活動実績があるか ・他では実施できない地理的または空間的な要因があるか ・作業量等で他に移動できない理由があるか |

| 3 | 「なぜ委託者は自分たちの就労支援事業所に施設外作業を依頼するのか」 | ・業務委託契約書に理由の明記 ・個別支援計画が適切に更新されているか ・作業にふさわしい利用者が施設外就労に行っているか ・業務委託料の受領ができているか |

現在、「施設外就労」を実施している事業所は、QandAで示された「報酬算定不可」のパターンに該当しなくても、上記の3点は必ず確認して説明できるように準備した方が良いです。

何となく委託者から施設外就労を依頼された場合でも、委託者の経営実態が伴わないと見做されるリスクがあるか、慎重に確認いたしましょう。

確認した後に、経営実態のある委託者と施設外就労を実施している証拠を的確に残すことも大切です。

まとめ

就労支援の「施設外就労」に関する、厚生労働省による令和7年最新のQandAの新ルールについて詳しく分かりました。ありがとうございます。

「施設外就労」のQnadAのポイントもしっかり守って、法令に準拠した組織づくりに早く着手したいと思います。

「施設外就労」は、就労継続支援A型B型で売上を安定させ、利用者に高い賃金や工賃を払うために重要な仕組みです。

ただ令和7年3月の厚生労働省のQandAでは、「施設外就労」を委託する委託者の経営実態が伴わなければ、「施設外就労」をしても報酬算定できないと明確にされました。 これ以降、「施設外就労」を実施する全ての事業者は、経営実態がないと見做されるリスク回避の対策が必須になります。

しっかりと重要制度「施設外就労」のルールを守って、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

戸根行政書士事務所からのお知らせ

<常勤換算について>

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで

・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>

・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説

・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明

・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

<事業所管理の健全化に努める>

・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策

・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説

・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理

・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?

・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?

・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!

・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!

・【注意】利用者の契約終了の注意点とは?解雇や助成金の関係解説

<工賃上昇のための体制づくり>

・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明

・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり

・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり

・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!

<工賃支払いを適正に管理する>

・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説

<現状に応じた適切な事業所体制を作る>

・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは

・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説

<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>

・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり

・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり

<スコア表についての解説>

・【基本】スコア表(I)の解説!「労働時間」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(II)の解説!「生産活動」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(III)の解説!「多様な働き方」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?

・【基本】スコア表(V)の解説!「地域連携活動」の要件と根拠資料は?

・【注意】自己評価未公表減算」とは?公表時の注意点を解説

<処遇改善加算を適正に取得する>

・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説

・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説

・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり

・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

<事業所管理の健全化に努める>

・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策

・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説

・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>

・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

・実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>

・実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

<年度ごとの義務化への対応>

・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案

・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで

・【令和6年義務】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで

<令和6年報酬改定のサービスごとの概要>

・【ここから】就労継続支援A型、まず確認するポイント

・【ここから】就労継続支援B型、まず確認するポイント

・【ここから】障がい者グループホーム、まず確認するポイント

・【ここから】児童発達支援/放課後等デイサービス、まず確認するポイント